Il presente sito fa uso di cookie propri e di terze parti. Disattivando i cookie si potrebbero avere problemi di navigazione su questo sito. Per maggiori informazioni accedi alla nostra cookie policy. Continuando la navigazione acconsenti all'uso dei cookie. In caso contrario ti invitiamo ad uscire dal sito.

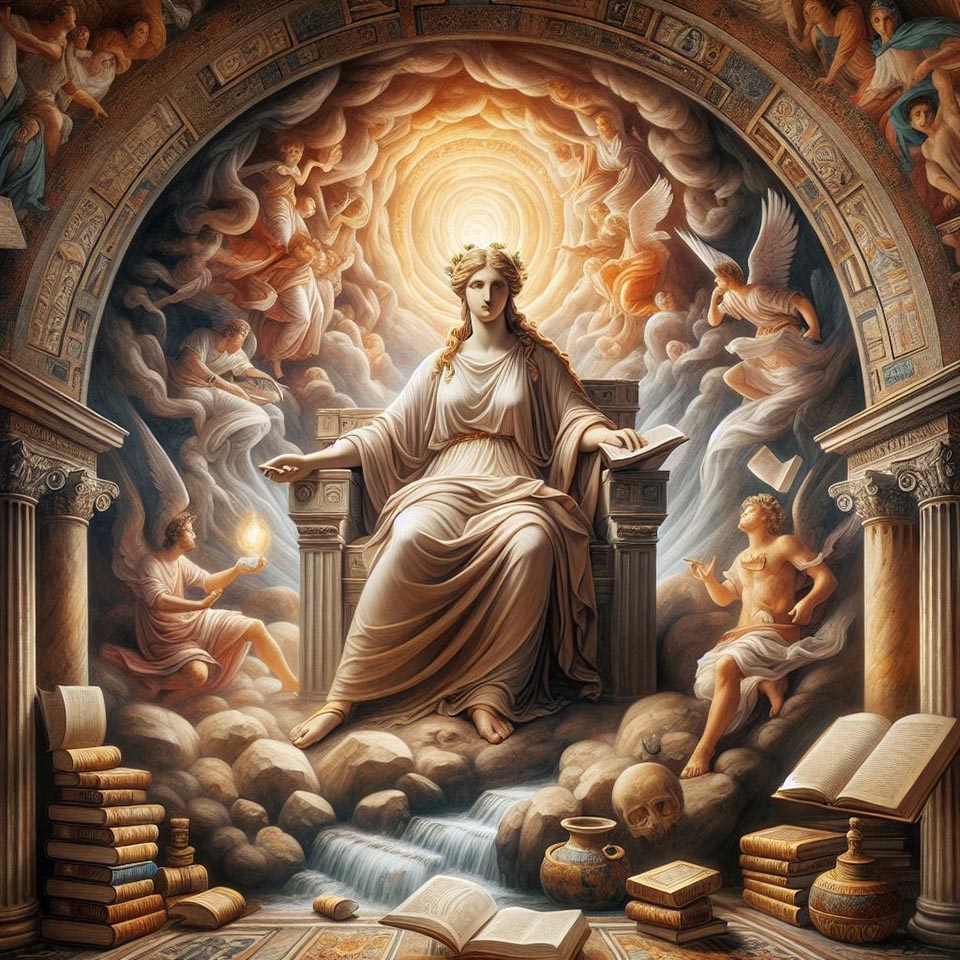

Raffigurazione della dea Selene. Necropoli di Cappella, Monte di Procida. Foto di Ferdinando Gangemi. |

SELENE

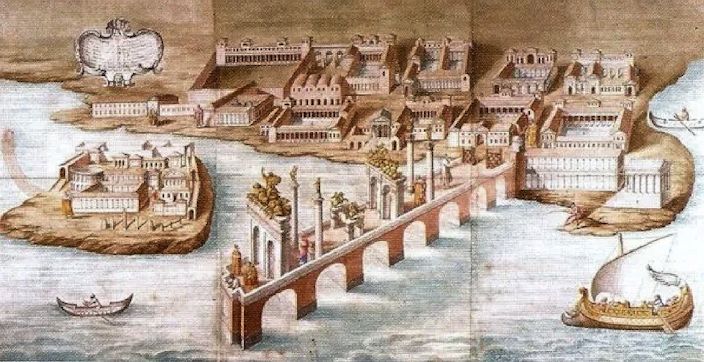

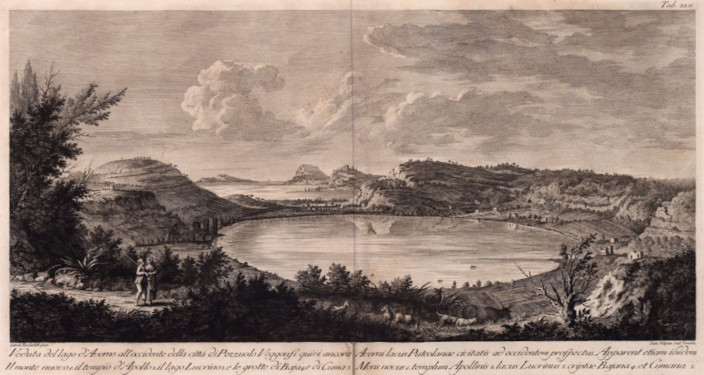

Tra le tante sorprendenti meraviglie che i Campi Flegrei offrono spicca per importanza una delle poche rappresentazioni al mondo di Selene, divinità antichissima, probabilmente risalente al culto della dea madre, originaria dell'Asia Centrale e particolarmente venerata in Asia Minore, nell'Elide e nell'Arcadia quindi solo in alcune aree e per giunta in modo sporadico, cui erano attribuiti anche poteri oracolari. Nel pantheon greco era una divinità marginale e adorata come personificazione della Luna e pertanto come espressione divina del ciclo solare, aspetto che la collega alle pratiche cultuali primitive e minoico-micenee.

Luce splendente nella notte era connessa al culto dei morti e alle fasi della vita ovvero rappresentazione della nascita, della crescita e della morte. La figura di Selene nei secoli ha avuto, come sempre accaduto nella mitologia, differenti narrazioni e relativi epiteti. Infatti per i greci antichi, era figlia del Titano Iperione (termine che lo collega al Sole) e di sua sorella Teia, figli di Urano e di Gea, Teia era chiamata anche Eurifessa per rappresentarne la magnificenza e lo splendore. Pertanto, tenendo conto delle dette peculiarità dei genitori ha senso il significato del suo nome σέλας (sélas), inteso come fulgore che illumina la notte.

Assimilata alle più antiche divinità lunari, come la mesopotamica Ishtar e l’egizia Iside in età ellenistica per effetto della fusione tra le religioni orientali con quella greca, essa sarà accomunata a Ecate. Selene, Artemide ed Ecate rappresentarono la personificazione delle tre fasi lunari, rispettivamente la Luna piena, la crescente e quella calante, pertanto dea triforme, così come sia Artemide sia Ecate erano invocate come Trivia, e il fatto che il satellite terrestre influenzasse i fenomeni naturali contribuì a diffondere la credenza che essi dipendessero dalle dette divinità.

Nel mondo romano la dea della Luna già equiparata ad Artemide venne identificata con Diana dea della caccia , in una sovrapposizione di attributi che contribuì a rendere popolare la figura grazie al sincretismo religioso dell'età imperiale. Secondo il mito greco, ogni sera Elios adagiava il suo carro d'oro sul mare e giaceva con la dea, quando sorgeva Selene, i due si salutavano e mentre il dio solare dormiva nella coppa forgiata da Efesto aspettando l'arrivo della sorella Eos, Selene percorreva il cielo stellato in compagnia delle nove sacerdotesse che badavano al suo carro argentato.

Per venticinque giorni i due fratelli amanti s'incontravano, ma gli altri cinque Selene, all'insaputa di Elios, si recava dietro la catena montuosa del Latmo, in Asia Minore, per dedicarsi all'amato Endimione, un giovane e bellissimo pastore che fin dalla prima volta che lo vide mentre dormiva in una grotta se ne innamorò perdutamente e con il quale giaceva per tre giorni, quelli del novilunio quando la Luna sparisce dal cielo.

Per tenerlo solo per sé e al contempo sentirsi libera di attraversare il cielo Selene baciò Endimione sulle palpebre e da quel momento i suoi occhi non si riaprirono più, suggellando un sonno eterno. La leggenda ha delle varianti come quella che parla di un dono di Ipno (Hypnos), il dio alato del sonno che, innamoratosi di questo bellissimo giovane gli avrebbe consentito di vivere per sempre dormendo a occhi aperti così da permettere al dio di poter ammirare pienamente il suo volto (da "Deipnosophistai" di Ateneo di Naucrati).

Altre versioni sostenevano fosse un dono di Zeus su espressa richiesta di Endimione oppure che si trattasse di una punizione inferta da Zeus, per aver mancato di rispetto a Era. Tra i presunti amori di Selene, oltre a Endimione, ci fu Zeus da cui ebbe due figli e Pan il dio caprone che, per possederla, utilizzò un sotterfugio ovvero quello di ricoprirsi con un bianco vello di pecora per nascondere il suo irsuto e nero.

Nel mito romano, invece, Selene vide Endimione mentre dormiva in una grotta, e per la sua bellezza se ne innamorò perdutamente, relazione feconda che generò cinquanta figli. Selene non accettando l'idea che il suo amato potesse morire, lo fece sprofondare in un sonno eterno ma con gli occhi aperti in modo che potesse vederla ogni volta che andava a trovarlo. Ulteriori narrazioni riportavano che Endimione avesse chiesto a Zeus di dormire per conservare la sua bellezza e finanche per evitare che la dea rischiasse un'ulteriore gravidanza.

Plinio il Vecchio invece, colloca la figura di Endimione in un contesto astronomico: egli sarebbe infatti stato il primo studioso a osservare con estrema attenzione le fasi lunari. A questo si dovrebbe l’origine simbolica del loro amore: da questa sua professione nascerebbe infatti il racconto che lo vede trascorrere tutte le notti sotto lo sguardo della dea personificazione della Luna.

Selene era raffigurata come una bellissima giovane donna dalla pelle chiara, dai capelli lucenti e dallo sguardo intenso coperta di lunghe vesti fluenti bianche o argentate e a volte con il mantello scuro come la notte ma decorato con fiori e stelle quasi sempre con in mano una torcia e un quarto di luna sul capo a volte con l'aggiunta di due teste di ariete e nelle rappresentazioni più antiche dotata di corona raggiata intorno alla testa.

Significativo l'inno di Omero dedicato alla dea: "Da lei, dal suo immortale capo, un diffuso chiarore / si spande sulla Terra e una sovrumana bellezza appare / sotto la sua luce: l'aria buia si fa luminosa / di fronte alla sua corona dorata, e i raggi splendono / quando dall'Oceano, lavate le belle membra, / indossata la veste lucente, la divina Selene, / aggiogati i bianchi puledri dal collo robusto, / lancia in avanti il cocchio splendente / e appare, dopo il tramonto, al culmine del mese", versi che descrivono poeticamente il ciclo lunare.

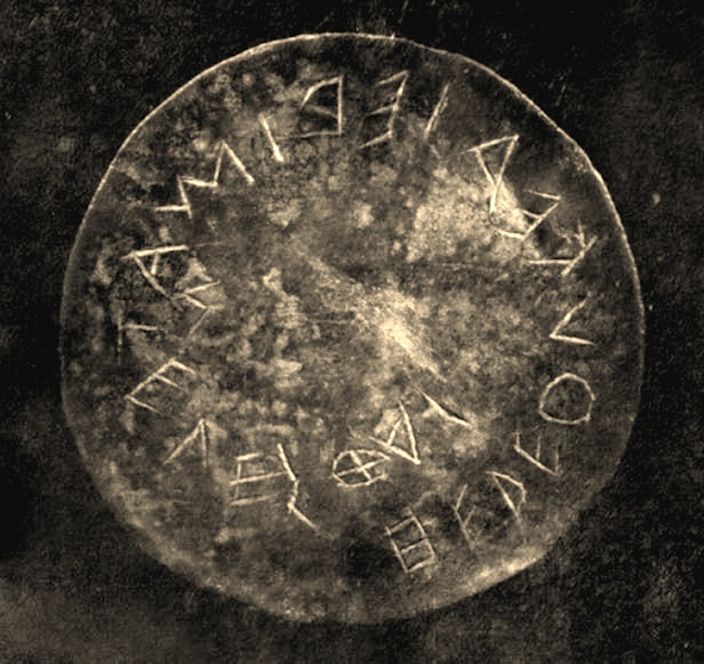

Tornando alle decorazioni pittoriche, ben conservate nei due mausolei della necropoli di Cappella a Monte di Procida lungo l'antico percorso che congiungeva Miseno con Cuma, in uno di essi è possibile ammirare dipinto sulla volta particolarmente decorata con l'alternanza di motivi geometrici e floreali, all’interno di un clipeo ovvero uno spazio rotondo contenete immagini, nel caso in esame segnato da una cornice decorata con motivi floreali in rosso scuro su fondo ocra, il busto di Selene vestita con stoffe leggere di due colori, compatibilmente con lo stato di conservazione, verde e vinaccia.

I capelli castani tendenti al rosso rappresentati come raccolti a "coda di cavallo" dietro la nuca, lunghi fino alle spalle dove si intravedono sul collo parzialmente coperti da un velo bianco come se fosse di seta trasparente dalle sfumature argentee discendente lungo la schiena. Sul capo il simbolo inconfutabile della falce lunare, quarto di luna crescente sormontata da una stella a otto punte emblema che riconduce alla dea Ishtar, il cui culto era diffuso in area mesopotamica, all'Astarte fenicia ma anche a tutte le divinità femminili.

L’immagine di questa dea, legata al mondo dei morti è stata apprezzata anche per l’attenzione posta dall’autore al particolare sguardo della stessa, rivolto verso l’alto in profondo assorbimento spirituale, una rappresentazione espressiva e di rara bellezza per quei tempi. Inoltre l'icona della dea dimostra ulteriormente quanto l'area flegrea fosse cosmopolita, multiculturale e aperta a tutte le religioni, lasciando supporre che il mausoleo appartenesse alla famiglia di un marinaio della Classis Misenensis magari graduato, originario del Medio Oriente.

|

Potrebbe interessarti anche: